リアルの場が“SNSよりSNS的”になってきている件、SNS支援会社の新しい役割は人の心の温度を設計する熱量戦略

- リアルな場がSNS的な設計に進化

- SNS的とは人が撮りたくなる瞬間を設計

- 単なる映えではなく共感をデザイン

- リアルは物理的な投稿フォーマットになる

- 支援会社の役割は人の心の熱を設計

読了目安:約分

ここ数年で、SNSはすごく進化して、もはや「映え(写真の見栄え)」だけでは人が動かなくなってきました。特に新型コロナウイルスの影響もあって、SNSの世界は成熟しきった感があります。

その一方で、ちょっと面白い現象が起きています。それは、リアルの場、つまりポップアップストア、展示会、採用イベントといった「現実の空間」が、どんどんSNS的になっているということです。

例えば、体験ブースの進み方がまるでリール動画の構成みたいだったり、インタビュー動画のように体験ストーリーを撮影できるスポットがあったり。気づけば、オンラインとオフラインの境界線がなくなってきているんです。

では、今、私たちのようなSNS支援会社は、この変化に対してどこまで、どういうデザインをするべきなのでしょうか?

この記事では、この「リアルがSNS的になる」現象の正体と、これからのSNS支援の新しい仕事について、分かりやすくお話しします。

リアルの場が“SNSよりSNS的”になってきている件|SNS的とは何か?「見るもの」から「撮るもの」へ

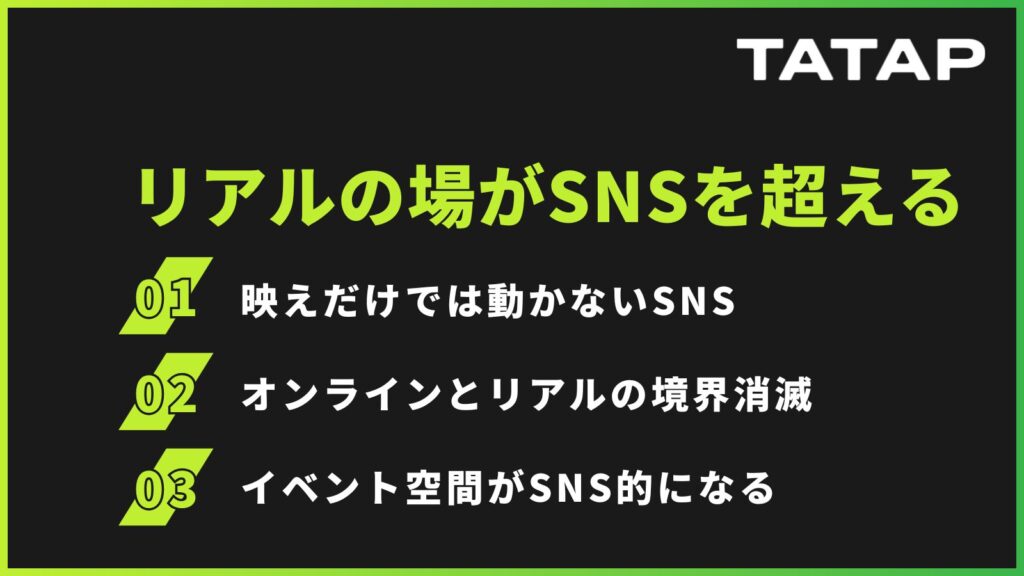

1. SNS的であることのシンプルな定義

まず、「SNS的」とはどういうことでしょう?

私は、それは「人が、思わず写真を撮って誰かに伝えたくなる瞬間が、ちゃんと設計されている状態」だと考えています。

これまでのリアルイベントは、参加者が「見るもの」でした。一方通行で、主催者が用意したものを見る、というスタイルです。

しかし、今のSNS的なリアルな場は違います。

それは、参加者が自分のスマートフォンなどを使って、自分の視点で体験を発信できるように設計されているかどうか。ここが、「SNS的かどうか」の大きな分かれ目になっています。

2. 体験をコンテンツにする「SNS運用の延長線」

なぜリアルな場がSNS的になっているのかというと、その空間すべてが、参加者の「体験」を「コンテンツ」にするために作られているからです。

空間のデザインを考えてみましょう。

- 照明や導線(人の動き)

- コピーライティング(言葉の使い方)

- 小物の使い方

これらすべてが、「体験がコンテンツになる」ように作られています。この考え方って、まさに私たちが普段やっている「SNS運用の延長線上」にあると思いませんか?

だからこそ、「リアルとSNSの境界が消えた」と言えるのです。

リアルの場が“SNSよりSNS的”になってきている件|単なる「映え」ではない「共感を生む設計」

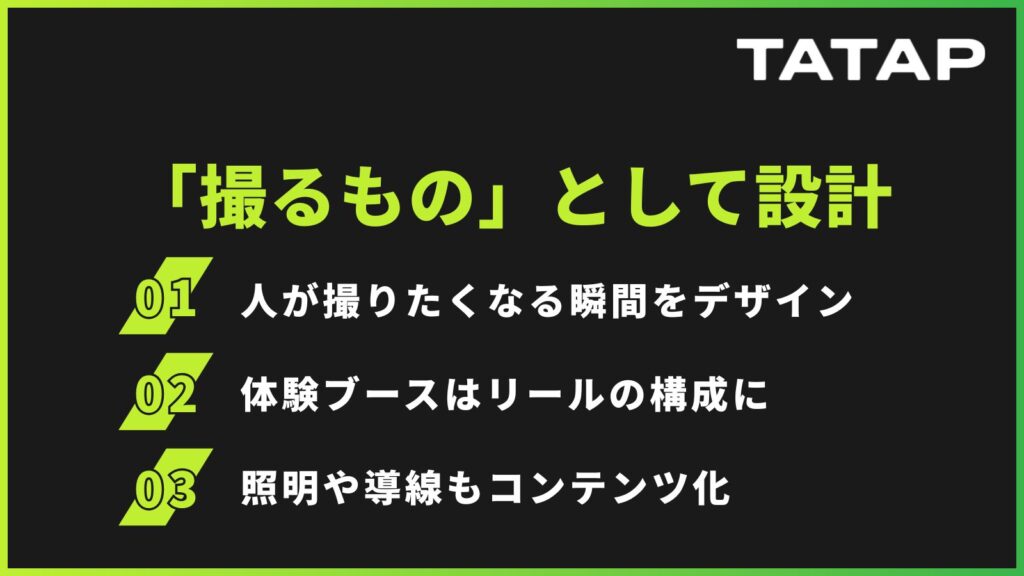

1. 撮影を前提に作られる空間の具体例

最近のポップアップストアを見てみると、最初から撮影されることを前提にして作られている空間が本当に多いですよね。

直近の例で言えば、Qoo10のコスメフェスなどはまさにそうでしょう。

- 壁にブランド名より先にハッシュタグが大きく書かれている。

- 商品棚の角度まで、縦動画(リールやTikTok)で綺麗に抜けるかどうかで設計されている。

もはや、「SNSで投稿されること」がイベントのゴールになっている、と言っても過言ではありません。

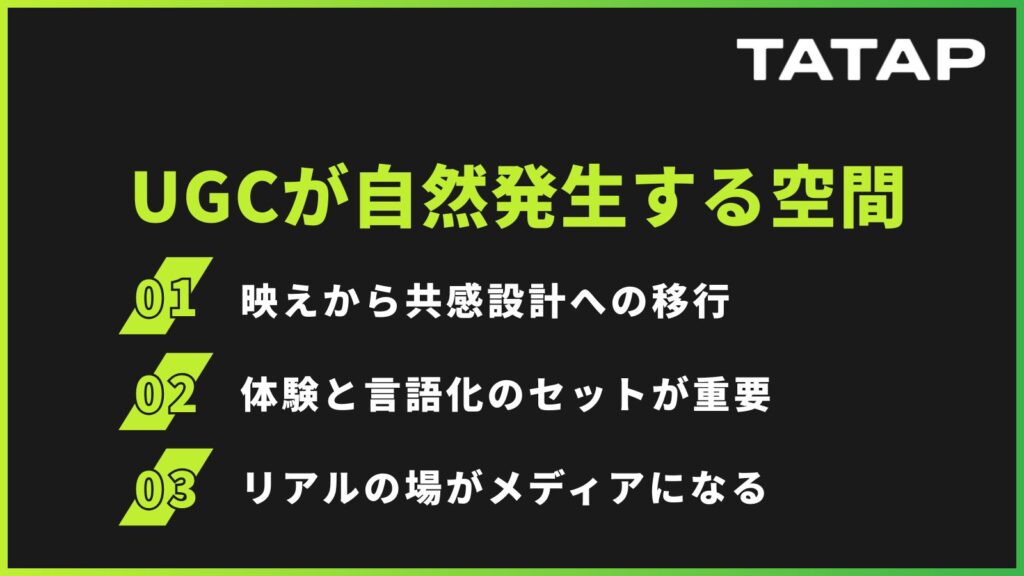

2. 「体験」と「言語化」のセットが共感を生む

しかし、これは単なる「映え」とは違います。大切なのは、その体験を通じて共感が生まれるような設計になっていることです。

単に「フォトスポット」を設けるだけでは不十分です。

- スタッフが積極的に撮影のサポートをする。

- 体験の途中に、参加者の共感を言語化できるキャッチーなコピーが用意されている。

この「言語化」と「体験」がセットになっていると、SNSで自然に拡散されやすくなります。これは、ある芸人さんが語っていたことからも裏付けられます。

つまり、その空間が「UGC(ユーザー生成コンテンツ)が自然発生する空間」になっていて、「リアルが体験のメディア」になっているということです。

3. リアルの場自体が「メディア」になる

今や、リアルの場自体が、一つのメディアになっています。

最近、「リテールメディア(店舗などの物理的な場所を広告媒体にすること)」が好調だという話や、「リテールメディアを抑えましょう」という議論が出ていますが、まさにこの現象と繋がっています。

リアルの場は、広告を出す場所ではありません。「発信の土台」です。

企業のイベント、展示会、カフェ、ショップといった「物理的な場所」が、企業が提供する「投稿フォーマット」になっているのです。そして、この設計を担うのが、私たちSNS支援会社の新しい仕事になってくる、と考えています。

リアルの場が“SNSよりSNS的”になってきている件|SNS支援の進化オンラインとリアルの「再会装置」

1. デジタルとリアルの接点設計が面白い

私たちの仕事は、SNSの中で完結させることではなく、リアルの場をオンライン、つまりSNS上で語られるようにすることです。

この「リアル×デジタルの接点設計」こそが、今一番面白くて、価値が高まっている領域だと感じています。

私たちTaTapでの支援事例でも、SNSを起点にしたリアルイベントの設計が増えています。

- SNSで話題にした体験を、リアルで再現する。

- 例:TikTokでバズったレシピを、実際に体験できるイベントを開催。

- UGCで集まった投稿を展示化し、リアルでファン同士をつなげる。

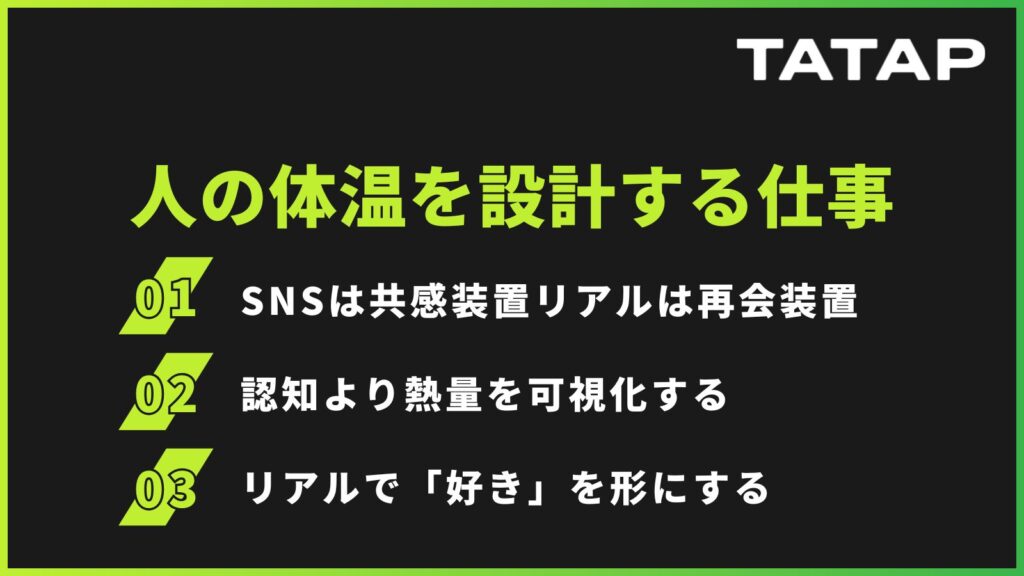

2. SNSが「共感装置」なら、リアルは「再会装置」

この現象を整理すると、こう言えます。

- SNSが「オンラインの共感装置」だとしたら、

- リアルは「再会装置」です。

ファン同士が会える、語れる、つまり「共鳴できる空間」を作ること。これが、今のSNS支援会社が提供できる大きな価値になっています。

3. 認知より「熱量」を可視化する

これまでのブランド施策は「認知」を広げることが重要視されてきました。しかし、今は「熱量(ファンの熱意)」を可視化する方が、長期的に効果が出ています。

リアル支援という仕事は、まさに「人の体温を設計する仕事」なのです。

SNSは、数字の世界(フォロワー数、再生数)に見えますが、その本質は「人の体温」です。数や再生数ではなく、「このブランドなんか好き」と思える瞬間をどれだけ作れるか。

リアルの場をSNS的に設計する、とは、その「好き」を体験として形にすることです。

リアルの場が“SNSよりSNS的”になってきている件|人の心の温度をデザインする「ブリッジング」

1. 熱をデザインする要素

私たちがデザインするのは、単なる見た目ではありません。**人が感じる「熱」**です。

- 照明(視覚)

- 言葉(コピーライティング)

- 温度(空間の居心地)

- 音(聴覚)

これら全ての要素を通して、「熱」をデザインします。これはまさに「SNSの外にあるSNS」をデザインするということです。

私たち支援会社は、これまでは「投稿」を支援してきました。しかしこれからは、こうした「体験」を支援するようになるでしょう。

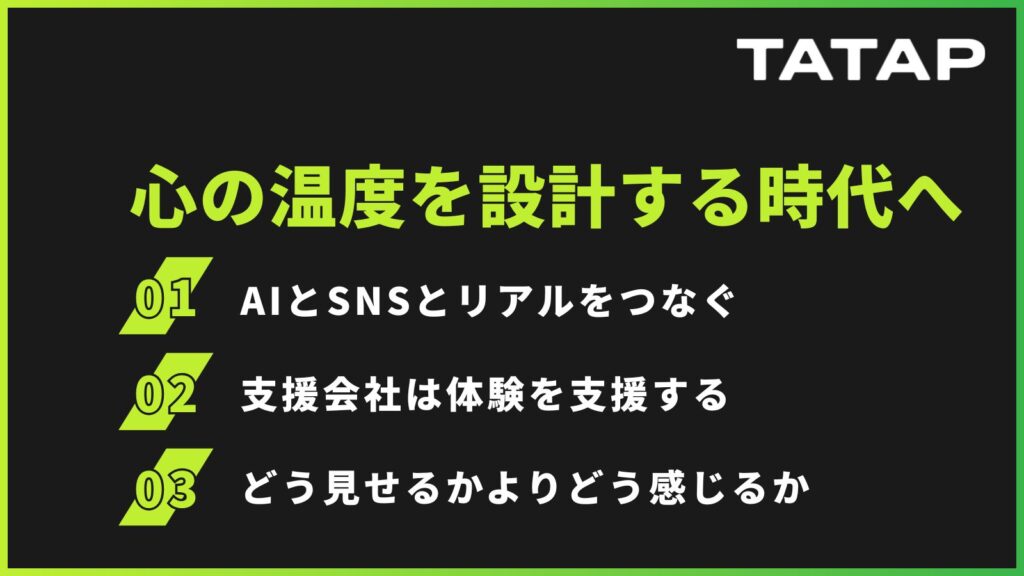

2. AIとリアルの間で「ブリッジ(架け橋)」になる

私たちは以前から、SNS支援会社の新しい役割として「ブリッジ(架け橋)」という話をしています。

この新しい時代では、以下の3つの要素が重要になってきます。

- AIが「仕組み」を作る。(効率的な構造を作る)

- SNSが「文脈」を作る。(共感のストーリーを広げる)

- リアルな場所が「熱」を作る。(感情を深く揺さぶる)

この3つをしっかりとつなぐ「ハブ」になること。これが、私たちSNS支援会社の新しい「ブリッジング」の役割です。

リアルの場が“SNSよりSNS的”になってきている件|これからの支援会社が目指すもの

本日は、リアルの場がSNSよりもSNS的になっている現象についてお話ししました。

SNSは、もはやスマートフォンの画面の中だけの話ではありません。共感を生む設計は、空間に、そして文化にまで広がってきています。

これからのSNS支援会社に求められるのは、「どう見せるか」(見た目の工夫)よりも、「どう感じていただくのか」(感情的な体験)です。

リアルとデジタルの境界が曖昧になった今、私たちSNS支援会社の仕事は、人の心の温度を設計することなのです。

SNSのことならTaTap

このほかにも、役立つナレッジを多数ご用意しておりますので、ご興味がありましたらぜひご一読ください。

また、弊社代表・富田竜介の書籍『99%の経営者は知らない 中小企業のための正しいSNSマーケティング』(幻冬舎)もご好評をいただいております。あわせてご覧いただけますと幸いです。

支援企業の成功事例

TaTapが支援した企業の成功事例をご紹介します