ビジネスに効く!SNSの影響力と効果を最大化するSNS活用完全ガイド

- SNSは「思い出してもらう」ための場所

- ショート動画が「買いたい気持ち」を生む

- ユーザーの声(UGC)がとても大切

- 共感される“自然な投稿”が効果的

- 投稿・UGC・広告の3つをバランスよく使う

読了目安:約分

SNSの効果って本当にあるの?よくある質問にお答えします

SNS活用に関して企業の方からよくいただくのが、

「SNSって売上にどれくらい影響するんですか?」

「どんな効果があるんですか?」

といったご質問です。

今回はそうした疑問にお応えするために、SNSの影響・効果について丁寧に解説します。

お話する内容は、以下の3つのパートに分けて進めていきます。

- SNSで企業がやるべきこと

- ブランド想起とは何か

- SNS全体の利用実態

SNS ビジネス 影響 効果|第一想起されるブランドになる重要性

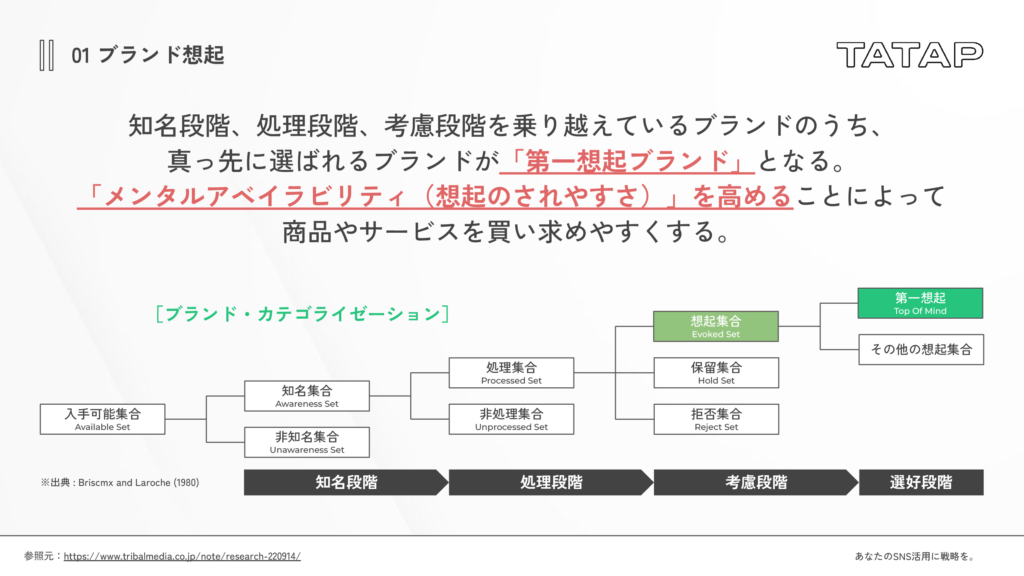

まずお伝えしたいのは、「ブランド想起」の大切さです。

ブランド想起には、「知名段階」「処理段階」「考慮段階」といった段階がありますが、最も大事なのは“第一想起”です。

これは、消費者が商品を買おうとしたときに、「真っ先に思い浮かべるブランドになる」ということ。

この“思い出してもらいやすさ”のことを、専門的にはメンタル・アベイラビリティ(Mental Availability)と呼びます。

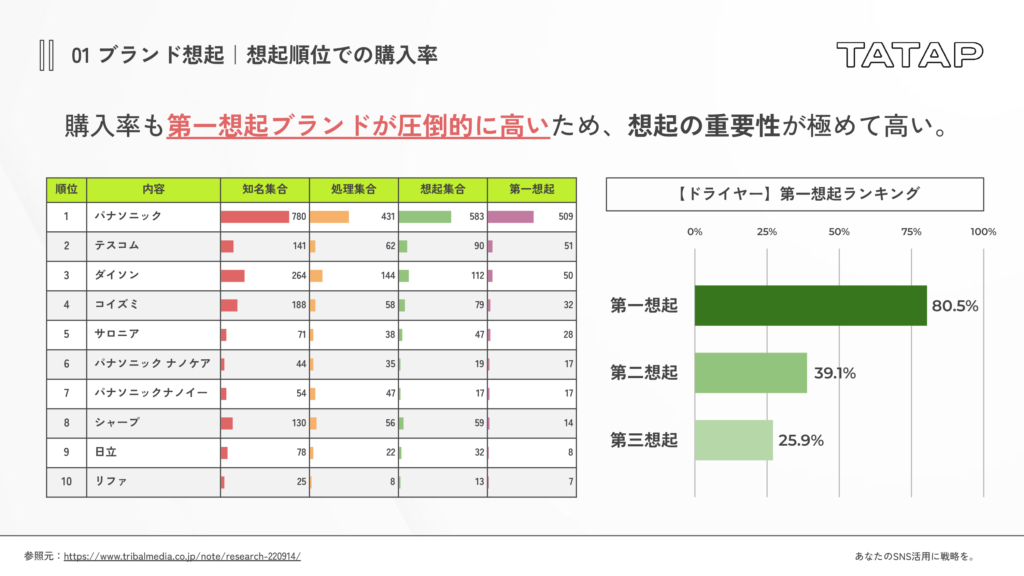

たとえば、ドライヤーを買おうとしたときに最初に思い浮かぶのが「パナソニック」という人は多いかもしれません。

実際、パナソニックはドライヤー市場での第一想起率が非常に高く、そのまま購入率にもつながっています。

トライバルメディアハウスの記事でも紹介されているように、第一想起されたブランドの購入率は全体の80%を占めるというデータがあります。

つまり、第一想起されないと“そもそも買ってもらえない”という現実があるのです。

この「想起される状態」をつくるために、SNSが非常に有効だというのが、今回の主張のひとつです。

SNS ビジネス 影響 効果|SNSは「想起」を生むためのインフラ

ブランド想起を高めるには、生活者の頭の中に「そのブランドがある」状態をつくる必要があります。

そこでカギになるのがSNSです。

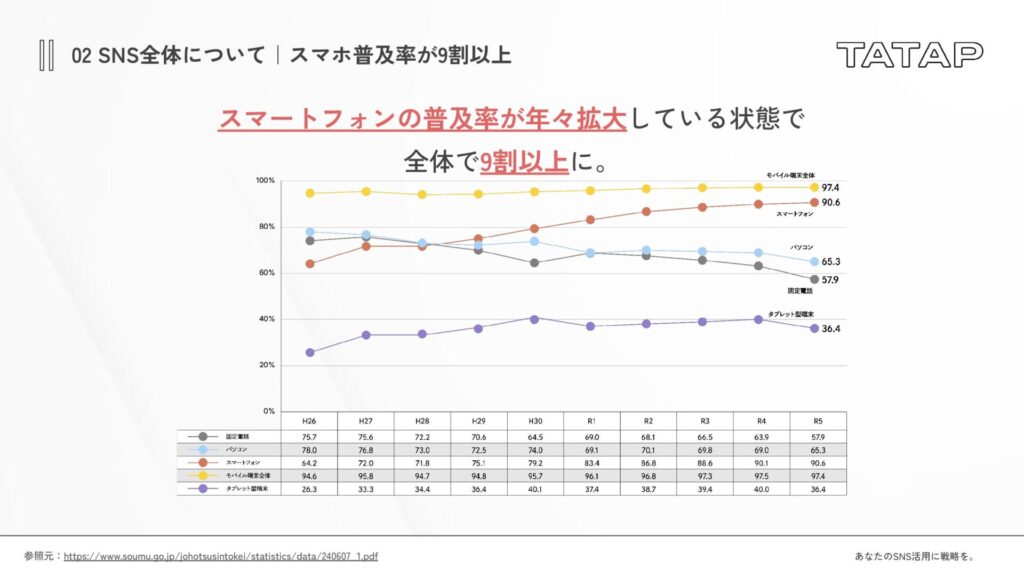

スマートフォンの普及率はすでに9割以上、つまりほとんどの人がスマホを持っています。

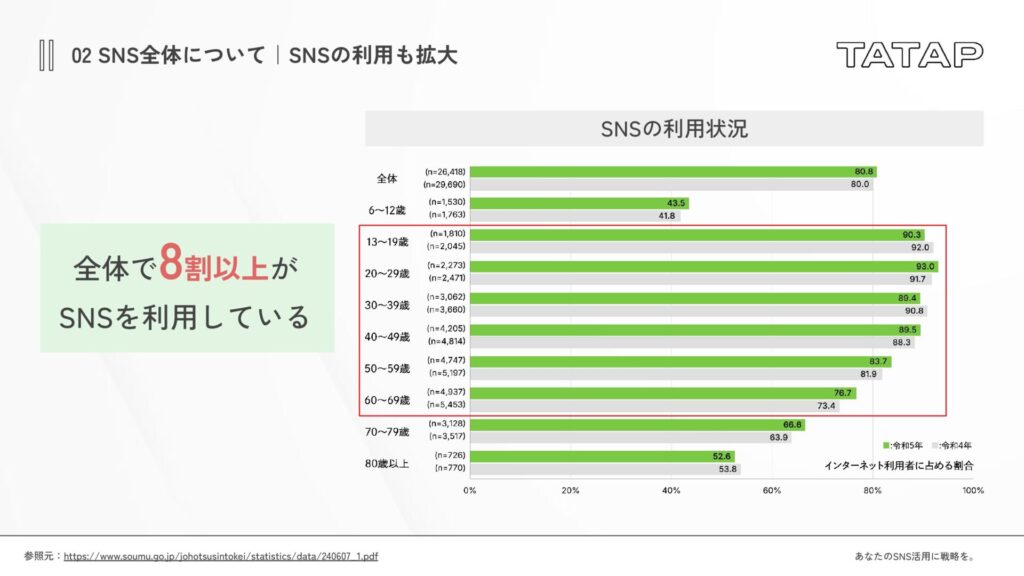

その上で、SNSの利用率も全世代で8割を超えており、20代〜60代では9割近いというデータも出ています。

もはやSNSは、「誰か一部の人だけが使っているメディア」ではなく、生活の一部として定着しているメディアなのです。

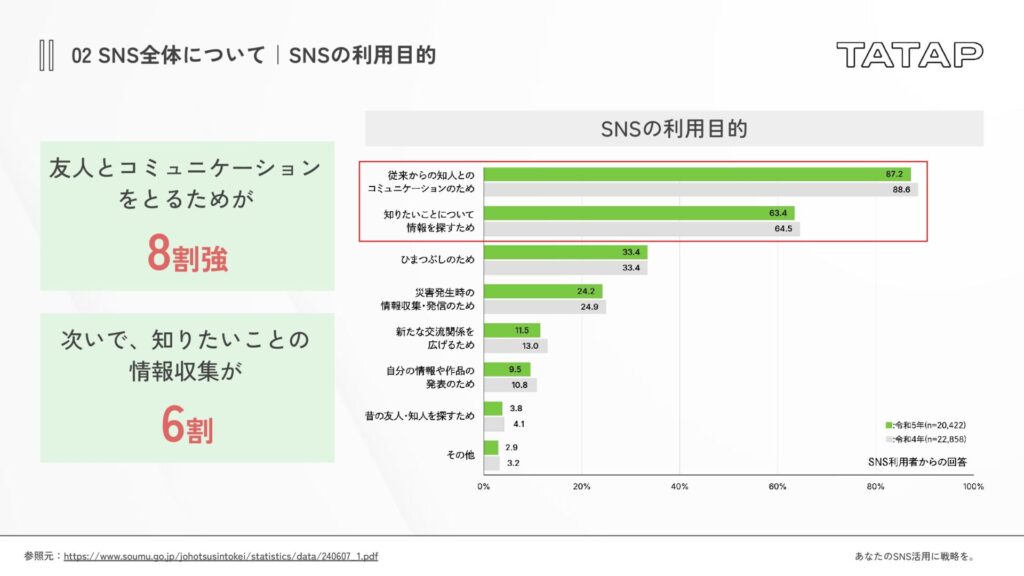

SNSの利用目的を見ても、主な理由は、

- 「友人とのコミュニケーション」(約8割)

- 「情報収集」(約6割)

となっており、「広告を見るためにSNSを使っている」わけではないということが分かります。

SNS ビジネス 影響 効果|SNSは売り込みの場ではなく、会話の場

企業がSNSを活用しようとする際に、最も陥りがちなのが「宣伝ばかりしてしまうこと」です。

たとえば、新商品やセール情報などを連投するだけでは、フォロワーから“企業アカウント”として興味を持ってもらえません。

ユーザーは、SNSを「人とのつながり」や「自分の好きな情報を探す場」として使っています。

ですから、企業アカウントも「売り込み」ではなく「共感」「役立つ情報」「体験の共有」など、会話を促す発信が求められるのです。

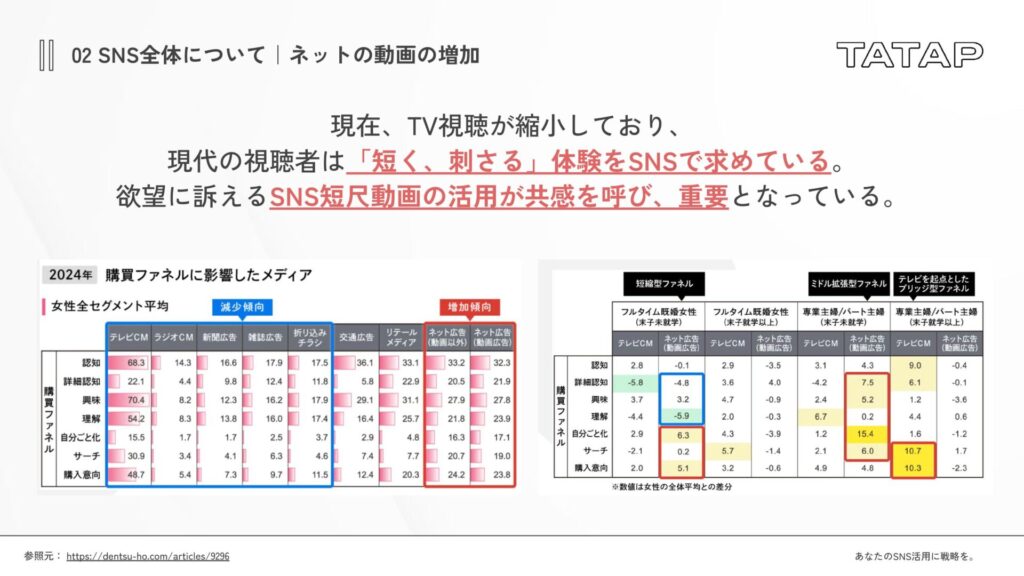

SNS ビジネス 影響 効果|テレビ離れとSNS動画の急成長

現在、テレビの視聴時間は年々減少傾向にあり、特に若い世代ではYouTubeやNetflixが主な情報源になっています。

その中でも、「ショート動画(短尺動画)」の需要が急激に伸びています。

タイパ(タイムパフォーマンス)を重視する現代のユーザーにとって、短くて内容が分かりやすい動画は、情報収集の理想形。

SNSにおけるショート動画は、「伝える」だけでなく「共感を生む」コンテンツとして、ブランド想起に大きな影響を与えるのです。

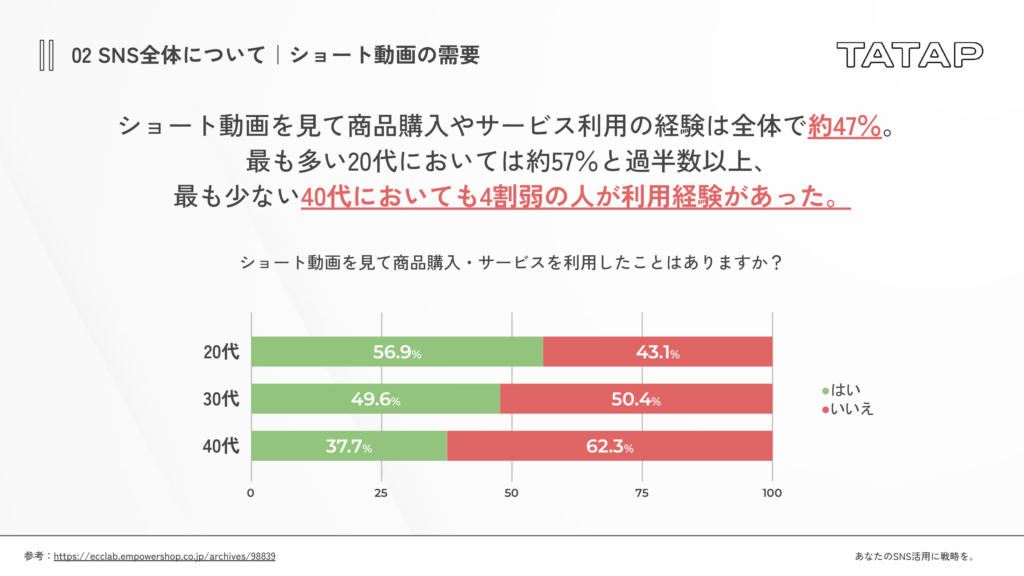

SNS ビジネス 影響 効果|ショート動画が「買いたい」を生む

「SNSのショート動画を見て、商品を購入したことがありますか?」というアンケートでは、

- 20代の 5割以上

- 全体でも 4割弱 の人が、「ある」と回答しています。

これは、単なる視聴にとどまらず、態度変容(興味→購入)が起きているという証拠です。

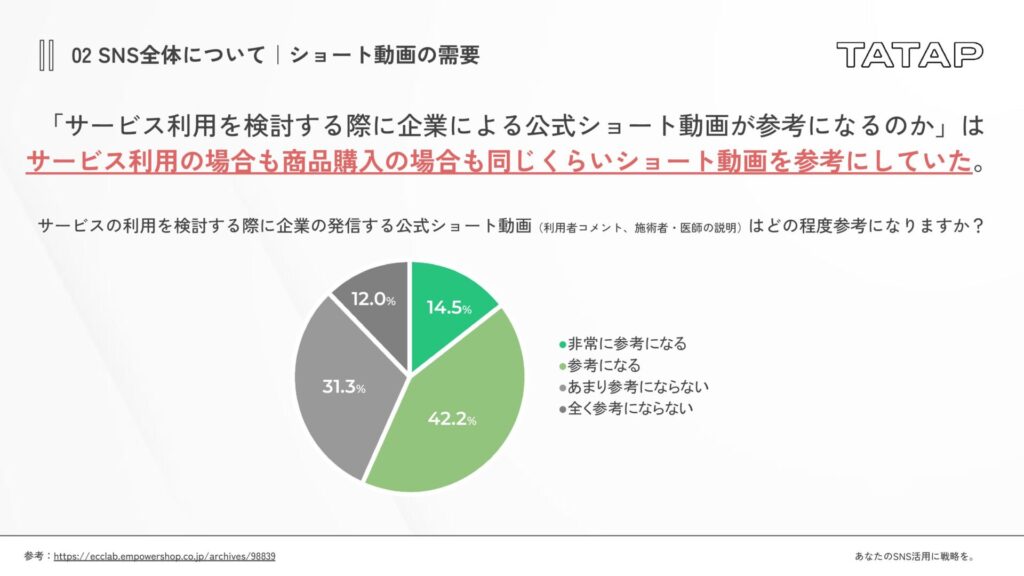

また、企業の公式アカウントによるショート動画も、ユーザーの購買行動に影響を与えています。

商品購入だけでなく、サービス利用の検討時にも「企業のショート動画が参考になる」と答えた人が半数以上にのぼりました。

つまり、ユーザーは「企業の投稿だから」と敬遠するのではなく、内容が自分にとって価値があれば、参考にするということです。

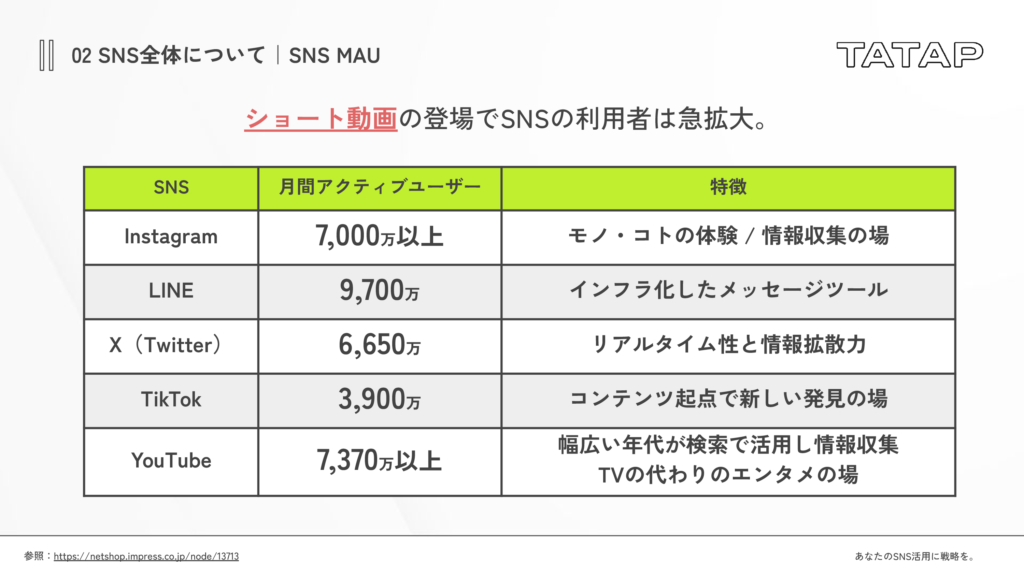

SNSプラットフォーム別の利用者数(国内)

主要なSNSの月間アクティブユーザー数は以下の通りです(国内):

- LINE:約9,700万人

- YouTube:約7,370万人以上

- Instagram:約7,000万人

- X(旧Twitter):約6,650万人

- TikTok:約3,900万人(急増中)

特にInstagramは、リール(ショート動画)機能が追加されてから、再び利用者数が大きく伸びています。

ショート動画との相性が良いことが、成長の背景にあります。

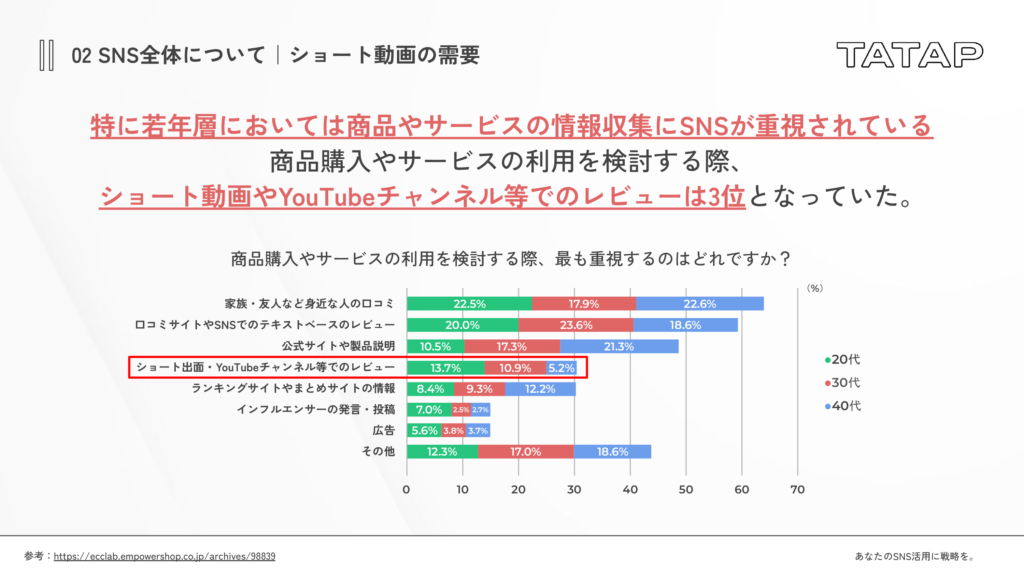

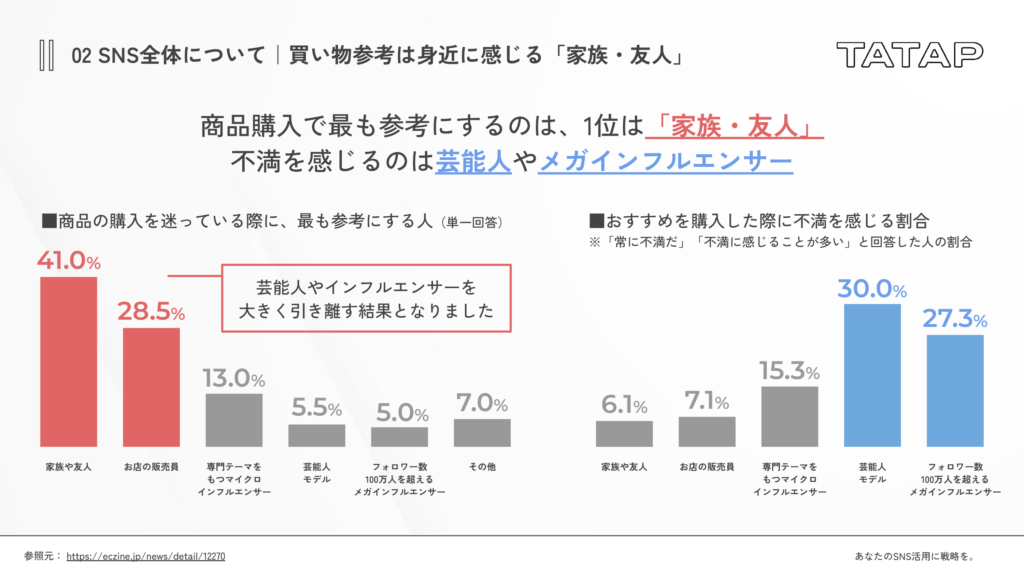

SNS ビジネス 影響 効果|参考にするのは「企業」ではなく「信頼できる人」

「商品の購入を迷っているとき、最も参考にするのは誰ですか?」という質問に対する回答を見ると、

- 家族・友人

- 店舗の販売員

- マイクロインフルエンサー(専門性のある個人)

企業やブランドは、必ずしも上位ではありません。

つまり、信頼性=近さであり、「自分と似た誰か」「リアルな体験」を見て購買行動を決めているのです。

この文脈で重要になってくるのが、UGC(ユーザー生成コンテンツ)です。

SNS上での「口コミ」や「使ってみた投稿」など、ユーザー自身の言葉や写真・動画は、企業の発信以上に影響力を持ちます。

ですから、UGCをいかに増やすかが、SNS活用の大きなポイントになります。

SNS ビジネス 影響 効果|SNSが与える「態度変容」の本質とは?

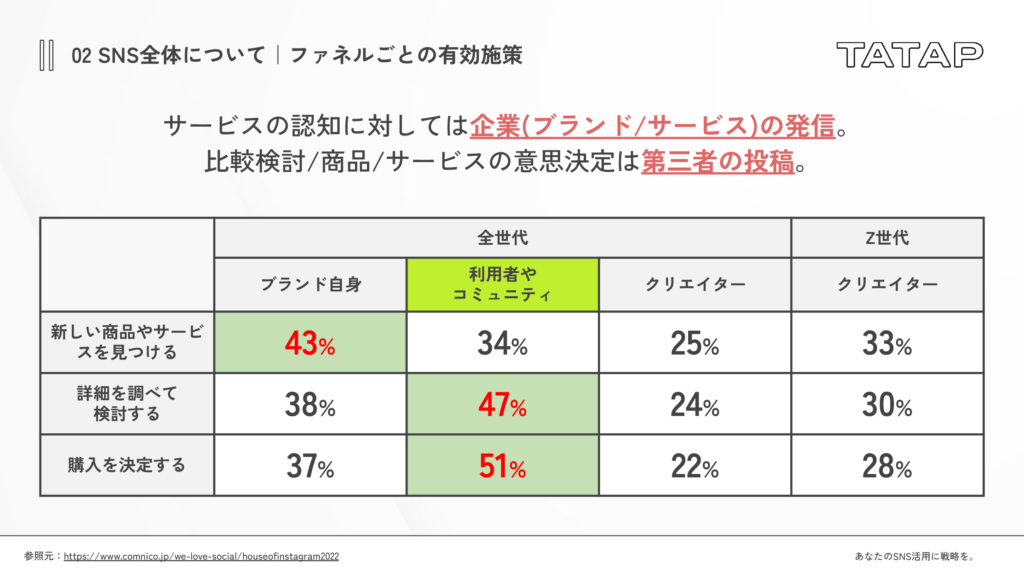

ここからは、SNSによる「認知から購入決定まで」のプロセスについて、さらに深く掘り下げていきます。

まずはInstagramの公式セミナー資料の中から、興味深いデータをご紹介します。

それによると、サービスを「知る」「見つける」といった初期段階では、企業ブランド自身の発信がもっとも効果的だという結果が出ています。

一方で、「詳細を調べる」「比較検討する」「購入を決定する」といった後半のプロセスでは、企業ではなく、利用者やコミュニティの声が大きく影響しているということが分かっています。

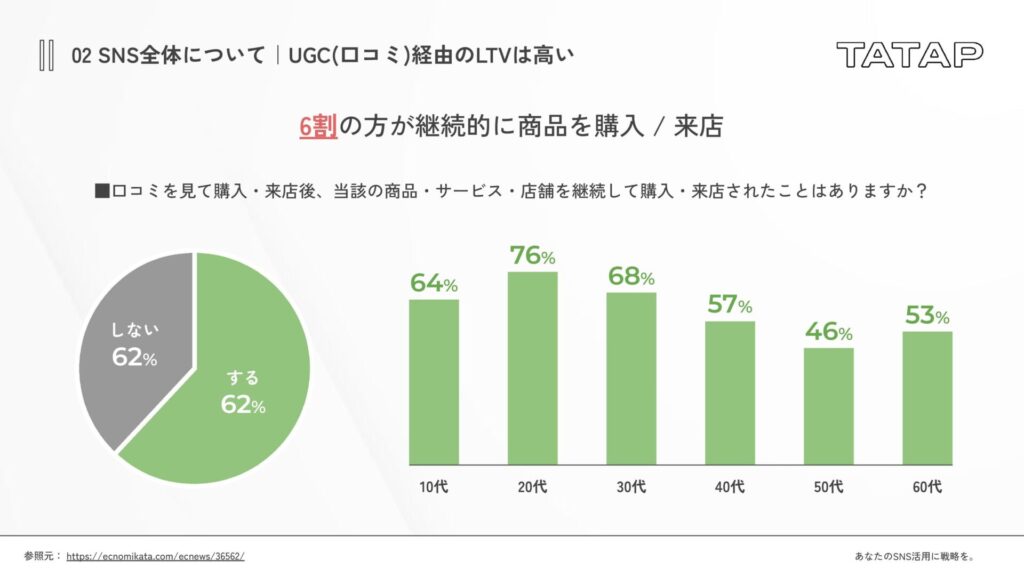

また、UGC(User Generated Content=ユーザーの投稿)や口コミをきっかけに来店・購入したあと、継続的にその商品を買い続けている人が6割以上というデータもあります。

これは単なる“一度きりの購入”ではなく、LTV(顧客生涯価値)向上にもつながる非常に重要な視点です。

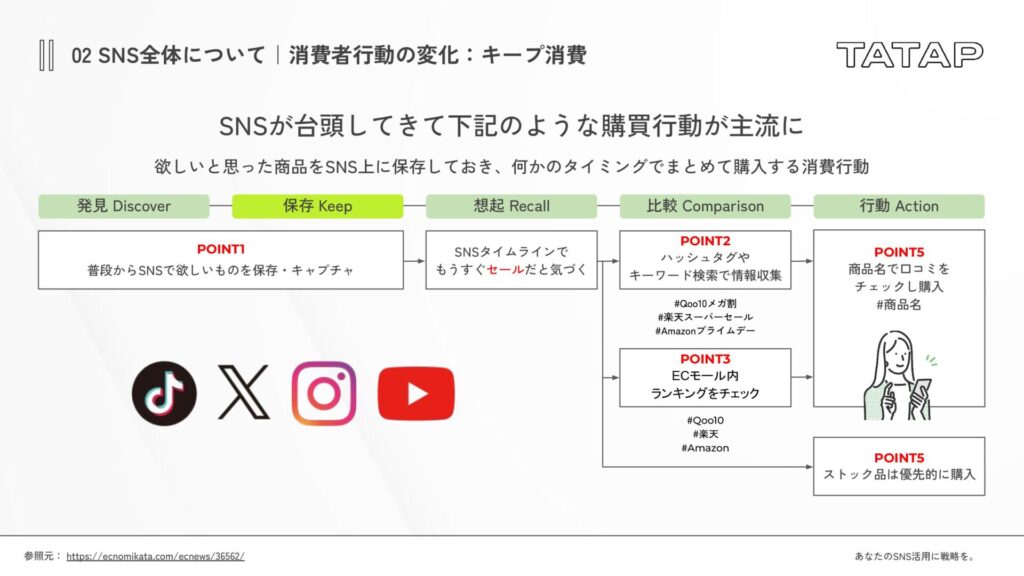

SNS ビジネス 影響 効果|「キープ消費」が主流に。セール前から購買行動は始まっている

SNSの普及と購買行動の変化は密接に関わっています。

たとえば、かつてよく使われていた「AIDMA」や「AISAS」などのマーケティングフレームがありますが、近年は「キープ消費」と呼ばれる新しい購買スタイルが主流になってきています。

たとえば、楽天のスーパーセールや、Qoo10のメガ割、Amazonのプライムデーなど、消費者はセールのタイミングを“狙って”商品を買うようになっています。

そしてその前段階で、SNSで目にした気になる商品を“保存”しておき、いざセールが始まると「そういえばあの商品、今なら買い時かも」と思い出して検索・比較し、購入に至る。

これがまさに、「キープ→比較→購入」という流れです。

このような購買態度変容が起こっている中で、セール直前に広告を打っても遅いということが見えてきます。

だからこそ、普段から継続的にSNSで発信し、「このブランドのあの商品、気になってたんだよね」と思い出してもらう、ブランド想起の蓄積が必要不可欠になります。

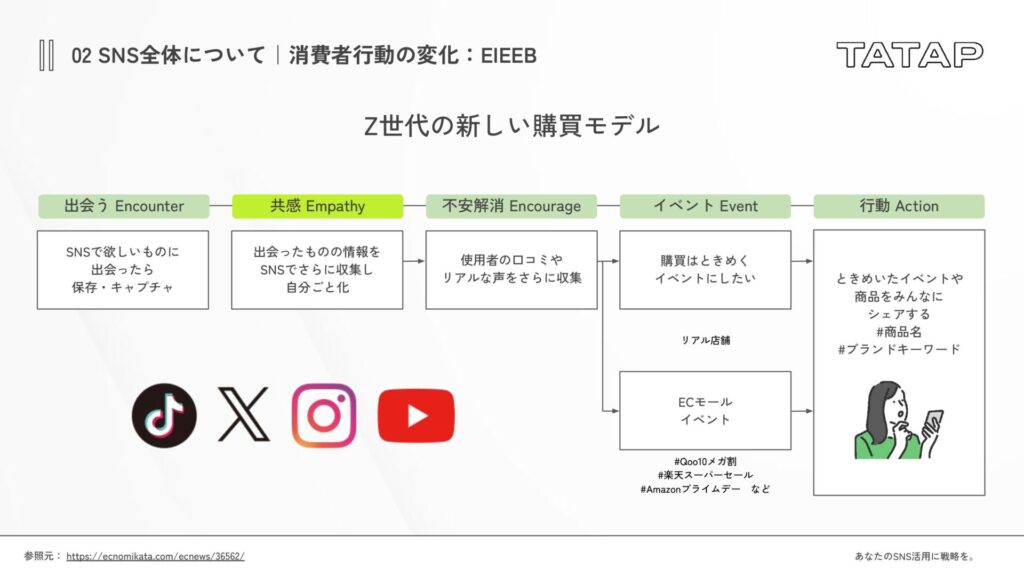

Z世代の購買行動モデル「EIEEB」とは?

Z世代を中心に、SNSを起点とした新しい購買モデル「EIEEB(イーブ)」という考え方も登場しています。

(詳細の説明は今回は割愛しますが)これも、「キープ消費」に近く、情報の保存・共有・比較・再確認を経て購入に至る流れを踏んでいます。

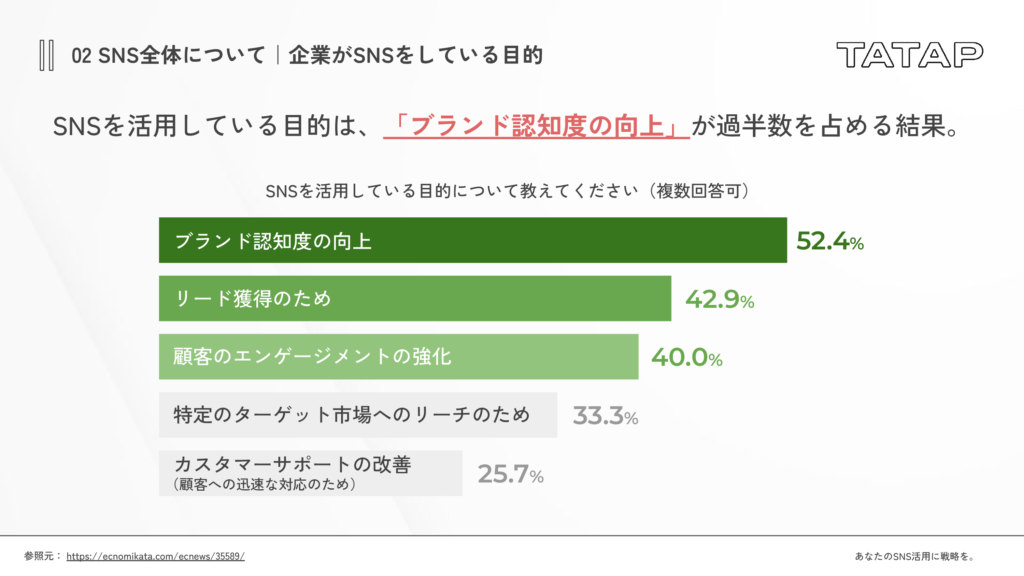

SNS ビジネス 影響 効果|企業がSNSでやるべきこと

そして、企業がSNSに取り組む目的は何か?というと、以下のような結果が出ています。

つまり多くの企業が、「まずは知ってもらう」ことを目的にSNSを活用していることが分かります。

ただ、実際には「売上につなげたい」という期待もあり、目的と施策が分離してしまっているケースも見受けられます。

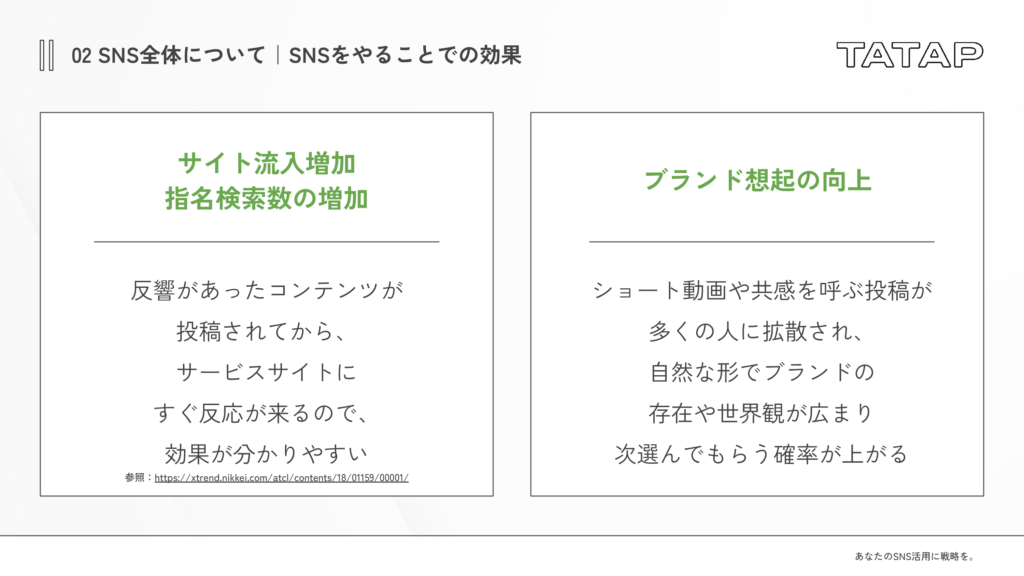

SNS ビジネス 影響 効果|SNSの“効果”は主にこの2つに表れる

では、SNSをやることで得られる実際の成果はどこにあるのでしょうか?

ポイントは、次の2つです。

① 認知 → 流入・指名検索

SNSでの投稿をきっかけに、その商品やサービスを知った人が、サイトに流入してきたり、「○○(ブランド名) 化粧水」などの指名検索を行うようになります。

この指名検索の数は、一般的な検索キーワードよりも5〜10倍も価値があるとも言われており、結果的に売上に直結するケースも非常に多くなります。

② ブランド想起の向上

SNSで日常的に目にするショート動画や投稿によって、「なんとなく気になる」「あの人が紹介してたから良さそう」と思ってもらえる状態、つまりブランド想起の向上が起きます。

たとえば、普段は他の化粧水を使っていた方が、いざ切らしたときに、「SNSで見たあの商品、試してみようかな」と思ってもらえる。

このような次の購入の選択肢に入る状態をつくることが、SNSの大きな役割になっています。

SNS ビジネス 影響 効果|「売上につながる」と証明できない。でも、確実に成果はある

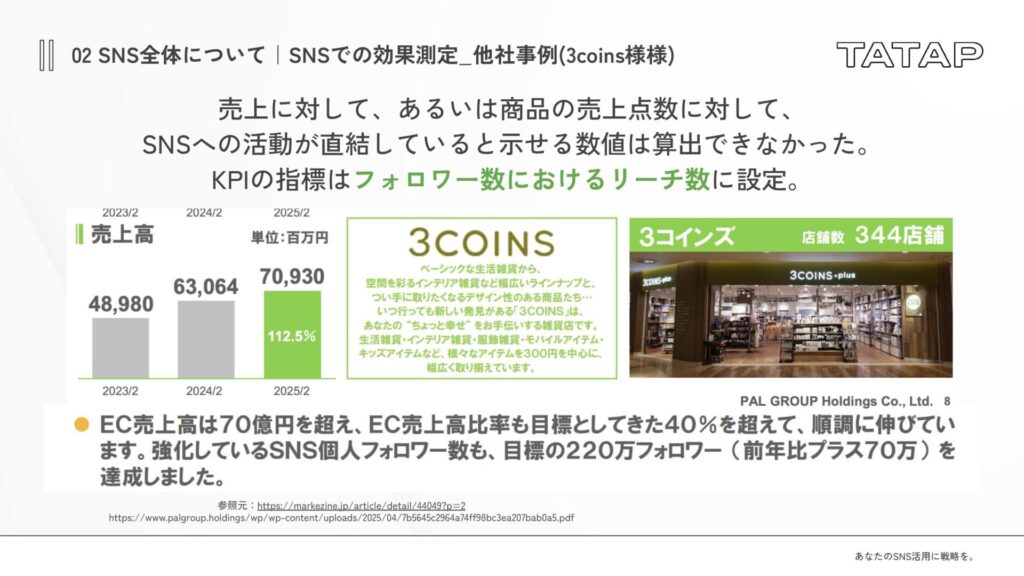

SNSの効果は、すべてを数値で証明できるわけではありません。

それを如実に示しているのが、人気雑貨チェーン・3COINS(スリーコインズ)の事例です。

この企業では、SNSの施策によって直接的に売上や販売点数にどの程度貢献できたか、はっきりした数字は出せなかったとしています。

しかしKPIは「フォロワー数に対するリーチ数」と設定し、EC売上は継続的に右肩上がりという成果を出しています。

さらに、目標に設定していたSNSフォロワー数は前年比で+70万と大幅に増加。

社内スタッフによるインフルエンサー施策も積極的に展開するなど、SNSによって確実にブランドの勢いが加速していることは間違いありません。

SNS ビジネス 影響 効果|SNSの役割は“今すぐ売る”ではない。“いつか買ってもらう”の準備をすること

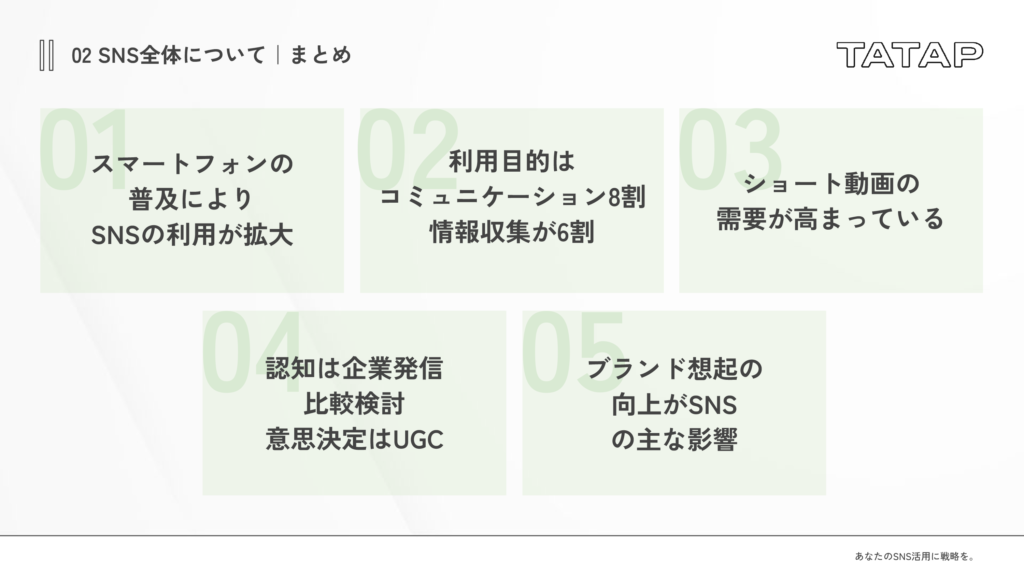

ここまでのお話を、あらためて簡潔にまとめます。

- SNSでの発信は「認知」「想起」に強く、「購入決定」は口コミやUGCがカギ

- セール時の購買は、実はそれ以前のSNS接触から始まっている

- 「キープ消費」「EIEEB」など新しい購買モデルへの対応が求められる

- SNSの主な成果は、「指名検索」と「ブランド想起の蓄積」

- 効果は測定しづらくても、KPI設計で事業成果につながる

SNSは、「いますぐ売る場所」ではありません。

けれど、“いつか”の購入を引き寄せる土壌をつくる場として、今後ますます重要性を増していくでしょう。

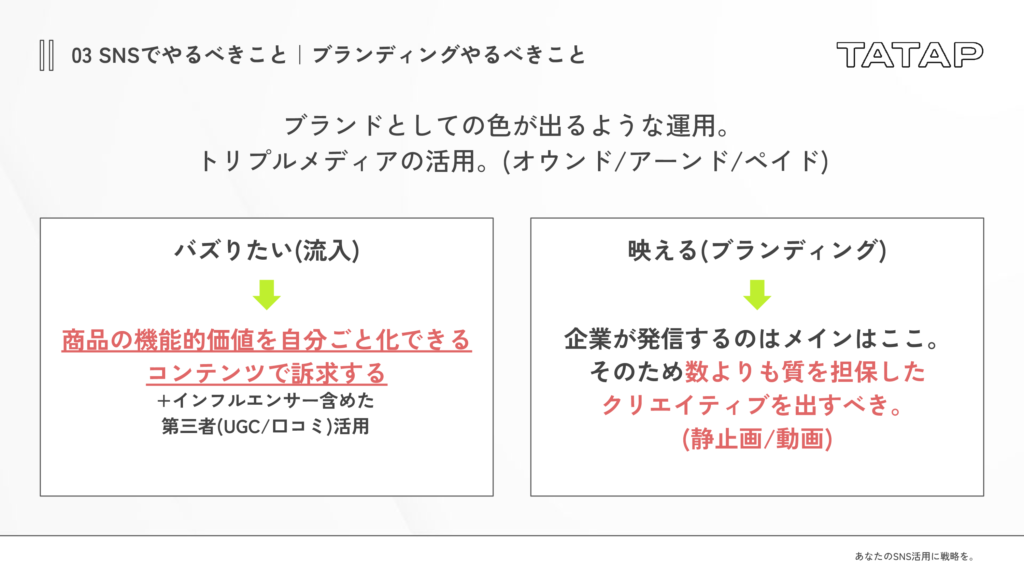

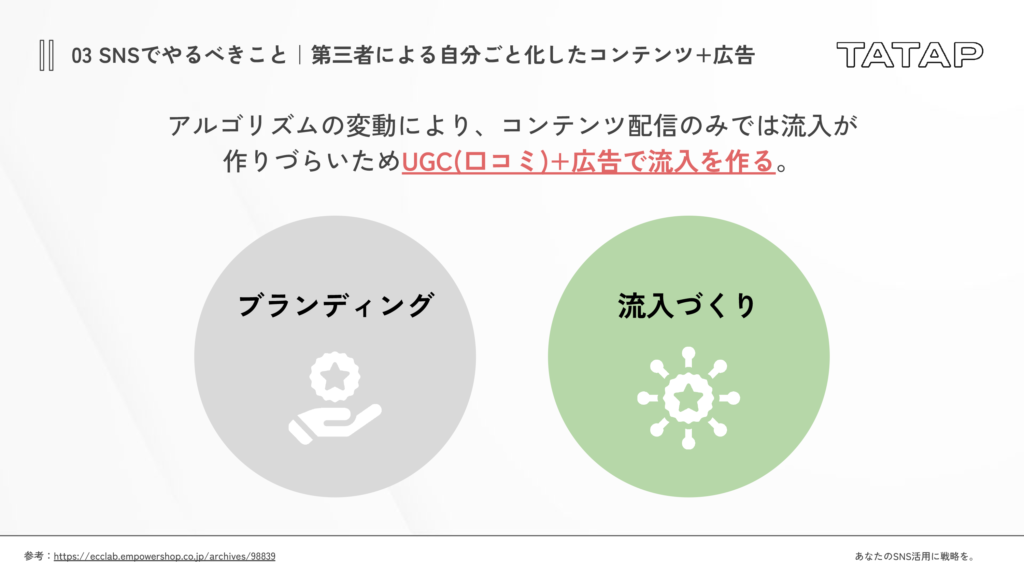

SNS ビジネス 影響 効果|SNSでやるべきことは、大きく2つだけ

SNSを活用して企業が取り組むべきことには、大きく2つの柱があります。

それは「ブランディング」と「流入づくり」です。

トリプルメディアで実施すべき「ブランディング」と「流入づくり」

まず前提として、SNSは「トリプルメディア」の一部として位置づけられます。つまり、オウンドメディア(自社)・ペイドメディア(広告)・アーンドメディア(口コミ)を一体として考えたうえで、SNSでもそれらを展開することが求められます。

その中で特に注力したいのが、

- ブランド想起を高めるブランディング

- 認知拡大のための流入づくり

の2つです。

ブランディングとは、「次に選んでもらう確率を上げること」。

つまり、生活者の中に「なんかいいな」と思わせる印象をつくり出すことがポイントです。

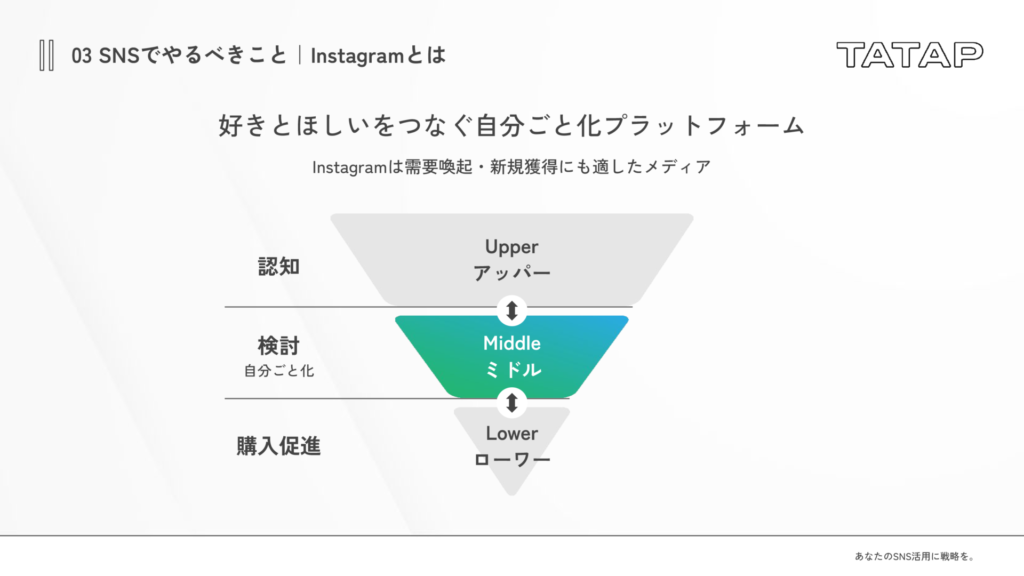

SNS ビジネス 影響 効果|Instagramが欠かせない理由

SNSの中でも、今とくに重視すべきなのがInstagramです。

Instagramは、「好き」と「欲しい」をつなぐ“自分ごと化プラットフォーム”とも言える存在で、ブランド想起を上げるうえで非常に相性が良いのです。

たとえばTikTokはより「認知寄り」のプラットフォームですが、Instagramではユーザーがより「共感」や「購買」につながるアクションをとりやすい傾向があります。

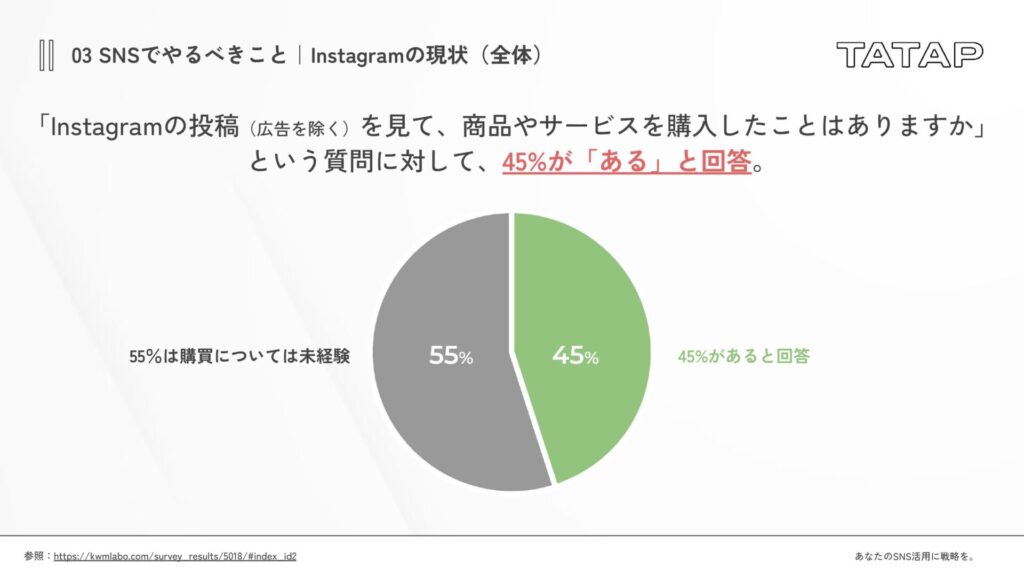

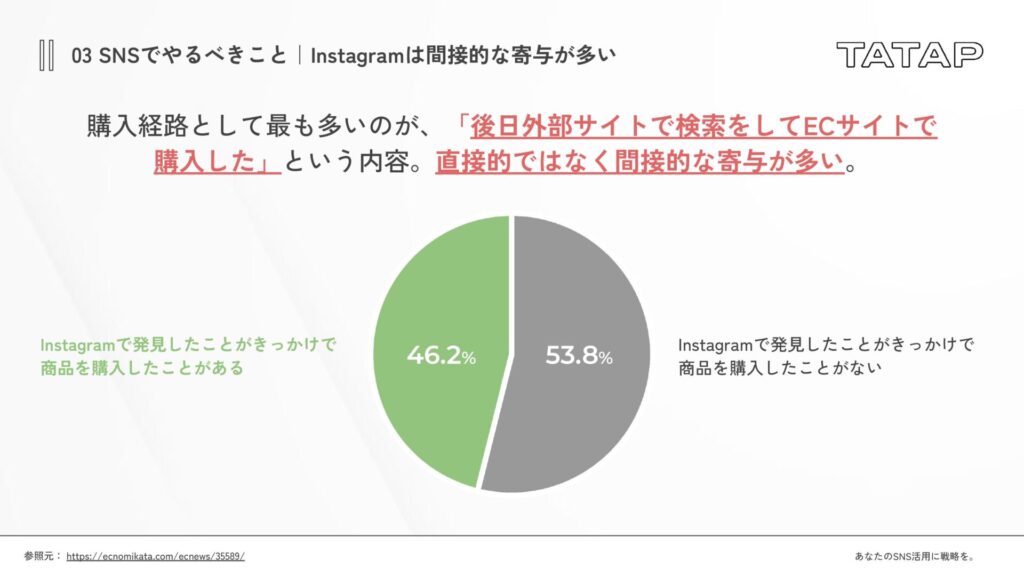

実際に「Instagramの投稿を見て商品やサービスを購入したことがある」と答えた人は約半数。

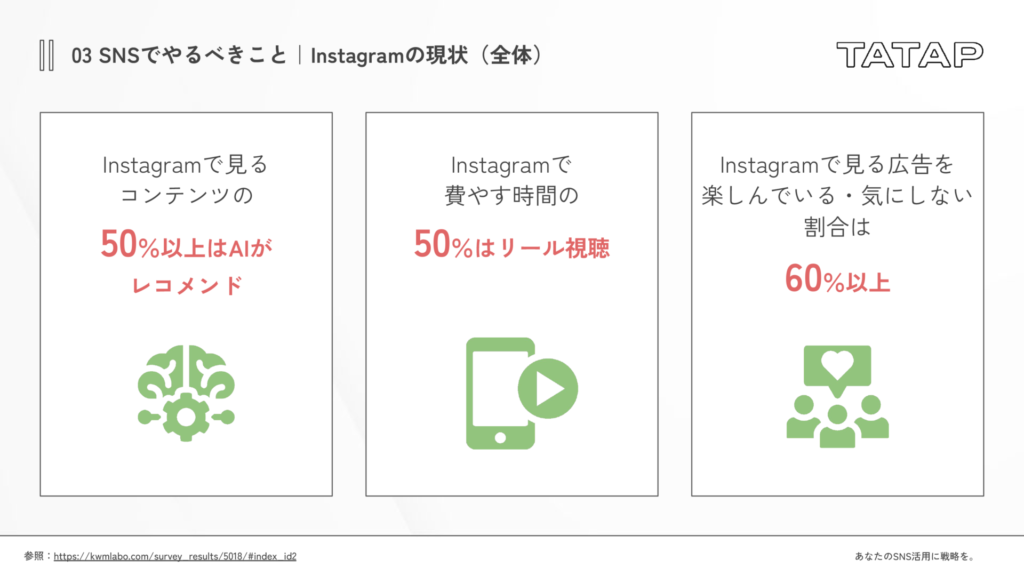

また、Instagram上のコンテンツのうち、5割がAIによるレコメンド、5割がリール動画視聴で構成されており、ユーザーの情報接触がどんどん変化していることが分かります。

さらに注目すべきは、Instagramの広告についての捉え方です。

なんと6割近くのユーザーが広告を「楽しんでいる・気にしていない」と回答しており、広告とアカウント運用の両方がしっかり機能していると言えます。

SNS ビジネス 影響 効果|Instagramは「直接成果」よりも「間接貢献」に注目

Instagramの投稿を見て、その場ですぐに買うというよりも、

「後日、外部サイトで検索して購入した」というパターンが多く見られます。

つまり、指名検索や比較検討などの“間接的な効果”が大きいのです。

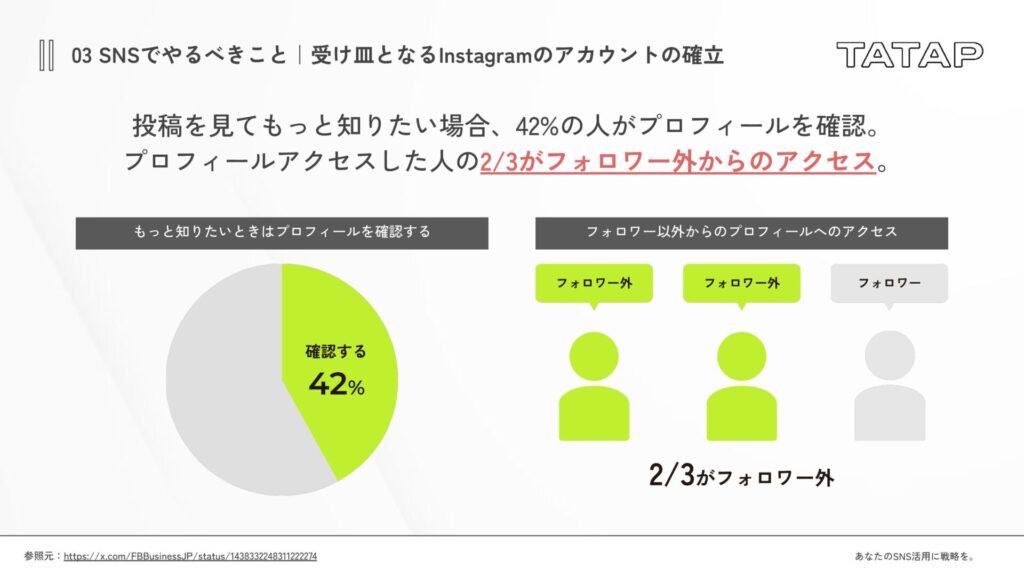

また、「投稿や広告を見て、もっと詳しく知りたい」と感じた人の約半数が企業アカウントを見に行くというデータもあります。しかも、そのうち2/3は非フォロワー。

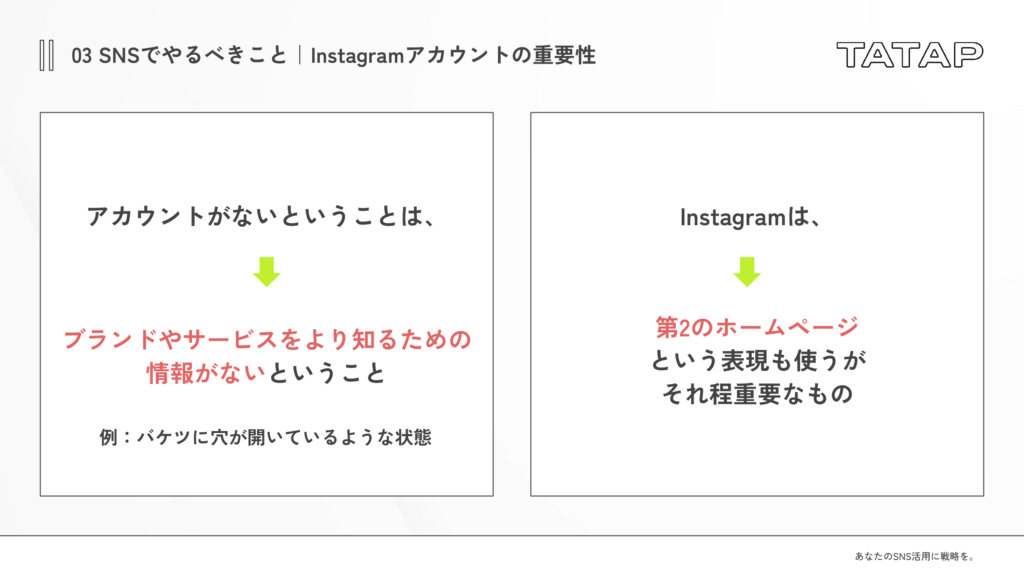

これはつまり、「アカウントが存在しない」ということは、ユーザーが知ろうとしたときに何の情報も得られない=機会損失になるということです。

よく「Instagramは第2のホームページ」と表現されることもありますが、それも納得です。

SNS ビジネス 影響 効果|バズより大事なのは“共感”

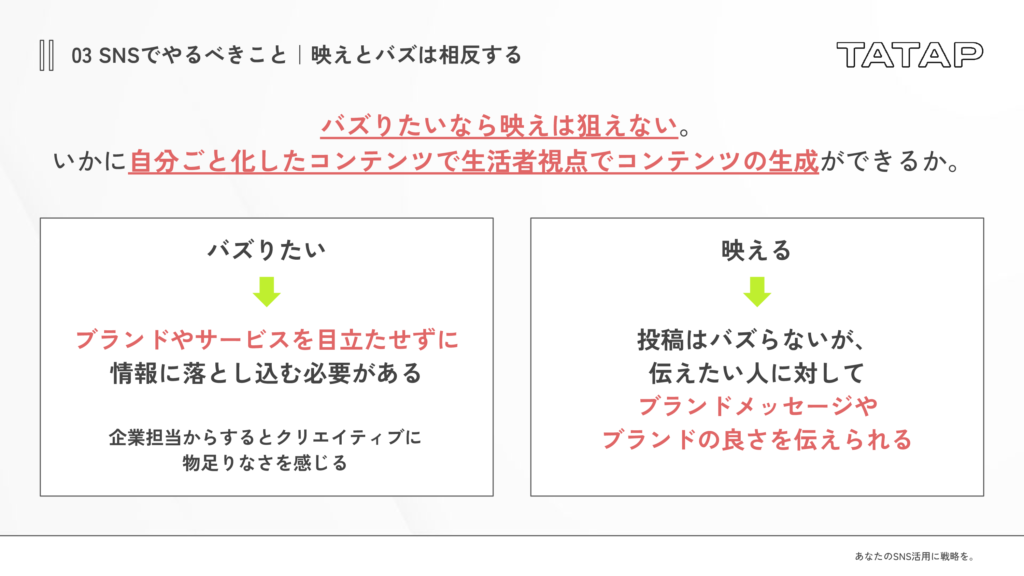

SNSを活用したブランディングというと「バズらせたい」という声も多く聞かれますが、実はバズはあまり狙う必要はありません。

なぜなら、バズを起こすには“生活者視点で違和感のない投稿”が必要で、企業が「映え」を狙った投稿とは相反するからです。

たとえば、企業が自社製品を見せたいがために、シャンプーのボトルを正面からラベルがよく見えるように置いても、

生活者からすれば「なんか広告っぽいな」「リアルじゃないな」と感じてしまいます。

逆に「ちょっと斜めに置いてある自然な写真」の方が共感されやすい。

バズと映えは両立しない、というのは意識すべき重要なポイントです。

SNS ビジネス 影響 効果|映えよりも「自分ごと化」が大切

企業の発信は、「目立たせる」ことよりも生活者にとって“自分のことのように感じられるか”が重要です。

商品やサービスの価値を、自然な投稿・自然な視点で届けることが、自分ごと化につながり、ブランドへの印象形成につながります。

企業として本当にそこまでの表現が必要なのか、もう一度立ち止まって考えてみても良いかもしれません。

SNS ビジネス 影響 効果|映え・UGC・広告のハイブリッド戦略

SNSを使ったブランディングでまず考えるべきことは、「なぜバズりたいのか?」という原点です。

答えは明確で、商品の機能的な価値を生活者に“自分ごと化”して伝えるためです。

企業発信においては、「映える」ことももちろん重要です。Instagramなどのビジュアル中心のSNSでは、視覚的な魅力が“第一印象”を決めるからです。特にブランディングの文脈では、企業の投稿は“映える設計”を意識するべきでしょう。

とはいえ、やみくもに投稿頻度を上げればよいというわけではありません。

SNSアカウントの運用は、毎日投稿するよりも、3日に1回などのペースで質を担保した投稿を行う方が効果的です。

SNS ビジネス 影響 効果|UGCと広告がブランディングの鍵になる

SNSでやるべきことの本質は、「第三者による“自分ごと化”されたコンテンツ」と「広告」のハイブリッド活用にあります。

ブランド広告を通じて認知を拡大していくことも重要ですが、実際に比較・検討や購買の意思決定に影響を与えるのは、第三者(一般ユーザー)のリアルな投稿であることが、様々な調査でも明らかになっています。

つまり、企業が投稿する「ブランド視点」だけでなく、生活者が投稿する「生活視点」をどう創出するかが問われる時代です。

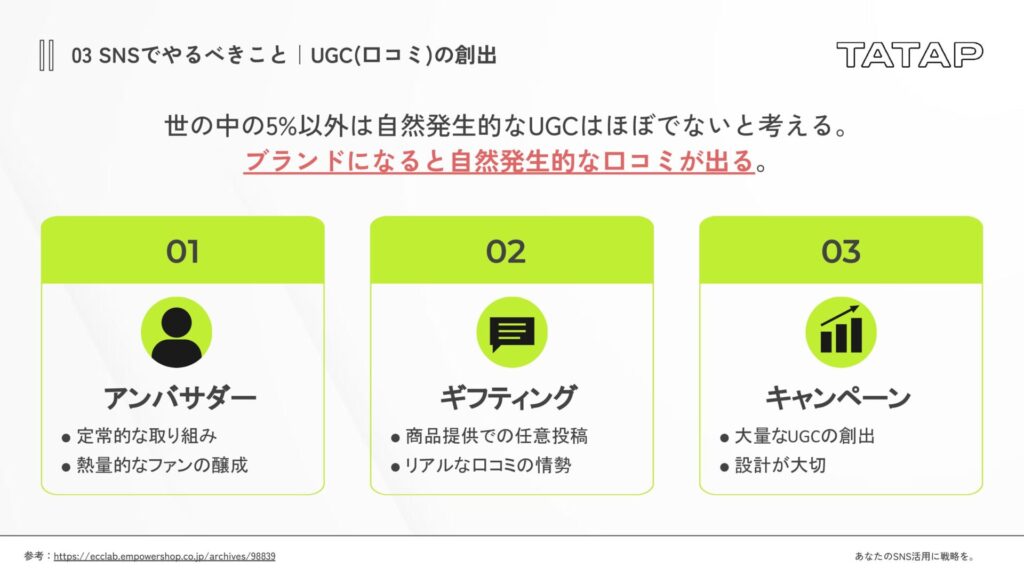

アーンドメディアを設計せよ:UGCは自然には生まれない

ここでカギとなるのがアーンドメディア(UGC・口コミ)です。

残念ながら、よほど名の知れたブランドでない限り、UGCは自然発生しません。

“世の中の95%のブランドは、UGCを意図的に設計しないと生まれない”と考えるべきです。

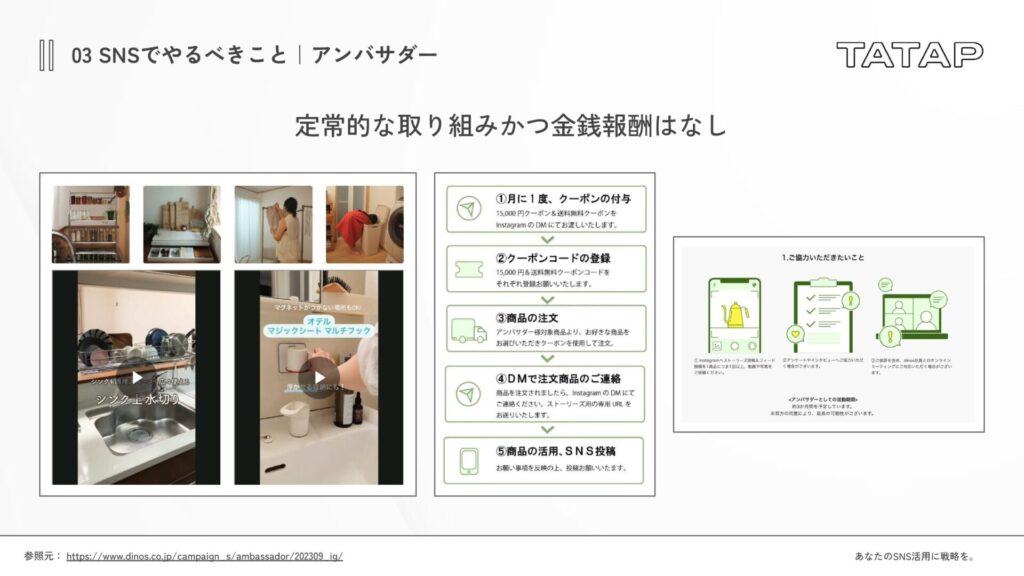

UGCを生み出す主な手段は以下の3つです:

- アンバサダー施策 継続的に発信してくれるファンを組織化する方法。金銭報酬はなく、クーポンなどをインセンティブとして活用します。

- ギフティング施策 商品を無償提供し、「よかったら投稿してくださいね」と任意での投稿を促すスタイルです。気軽ながらも効果的です。

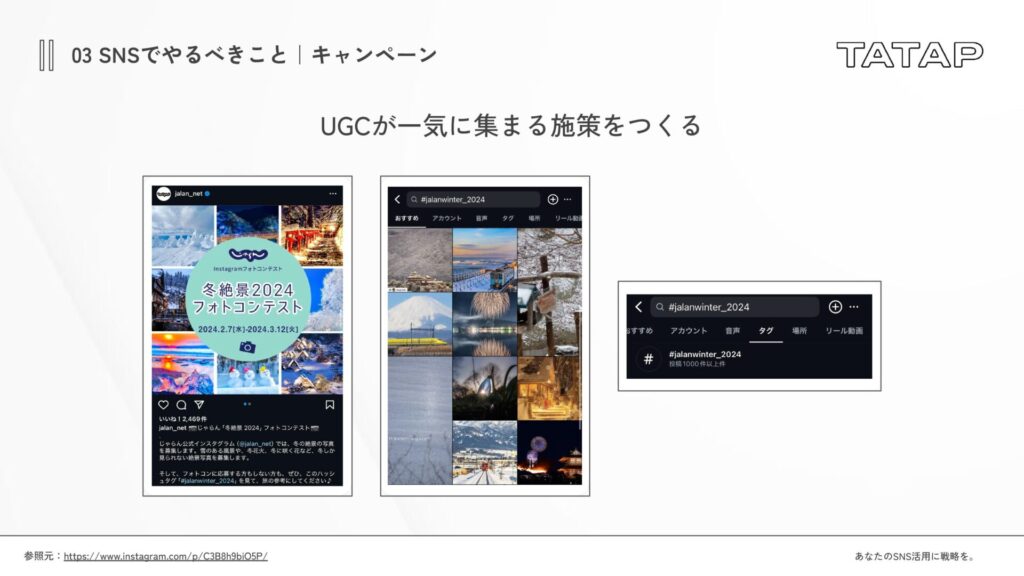

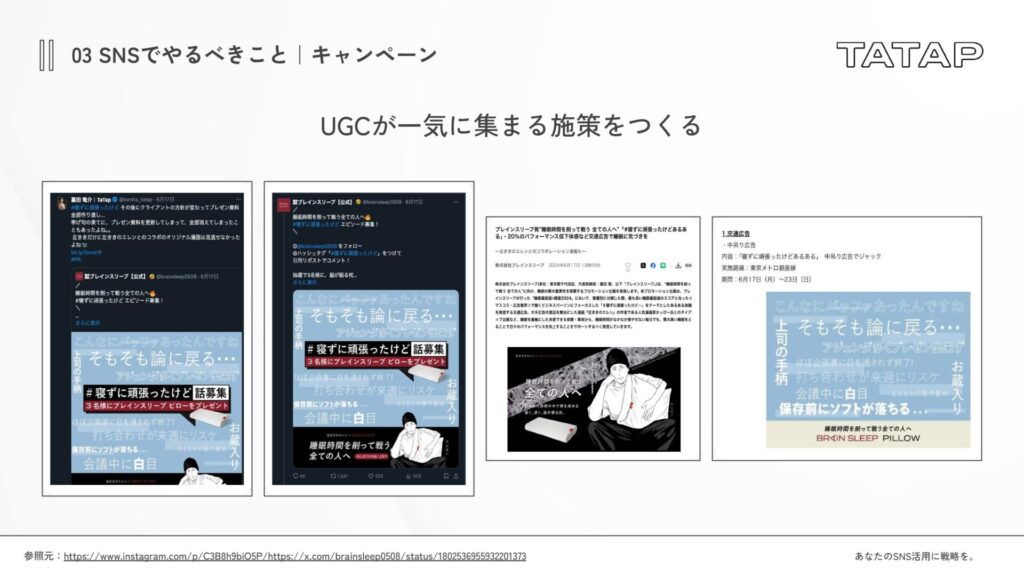

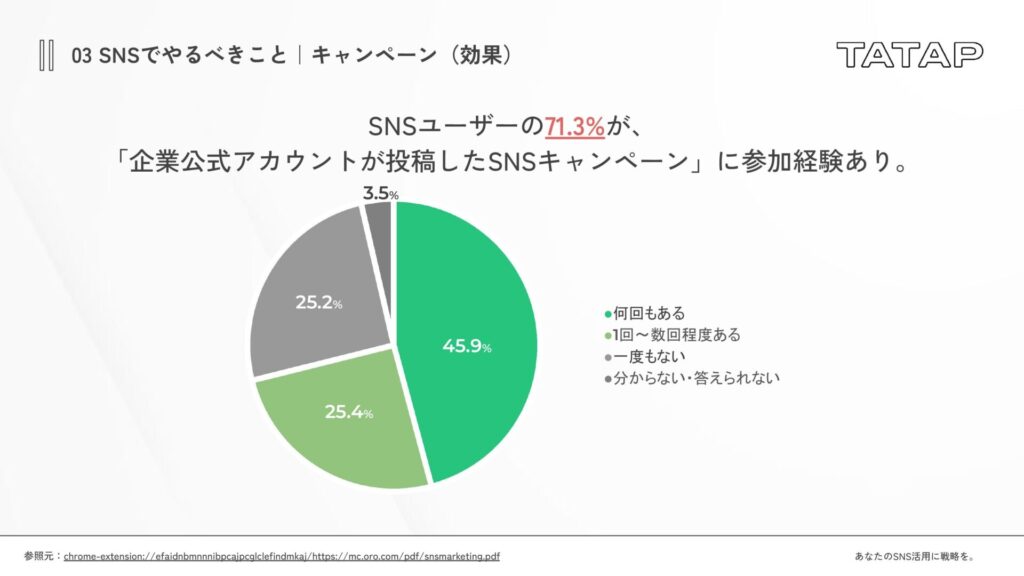

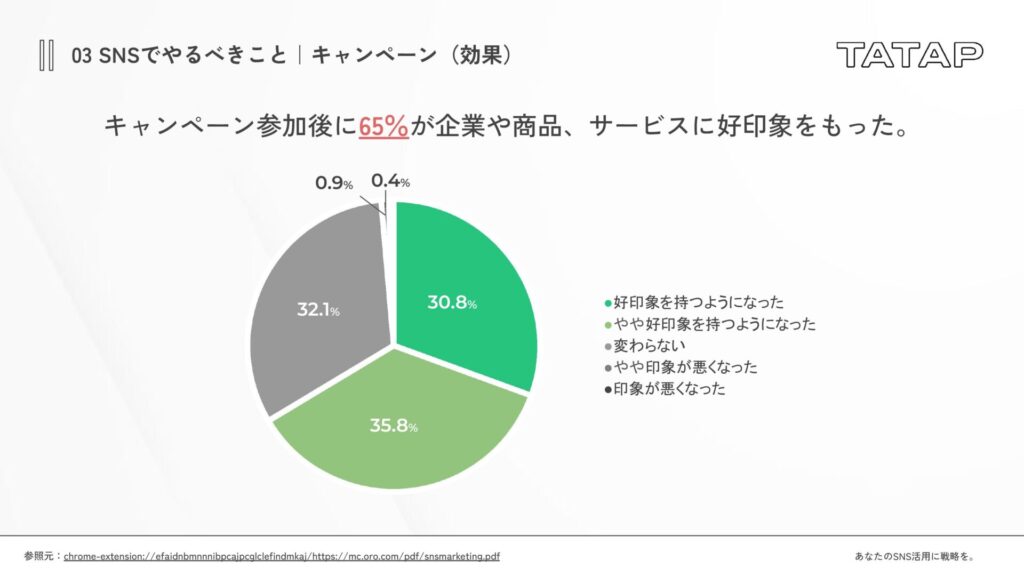

- キャンペーン施策 ハッシュタグや投稿企画など、UGCを一気に集めるためのイベント設計。 実際に、SNSユーザーの約7割が企業の投稿キャンペーンに参加した経験があるというデータがあります。

ただし、「プレゼントキャンペーンのみ」で運用してしまうのは注意が必要です。フォローしてもらう代わりにプレゼントを配る施策は、ゴーストフォロワーを増やすリスクがあり、持続的なファン化にはつながりません。

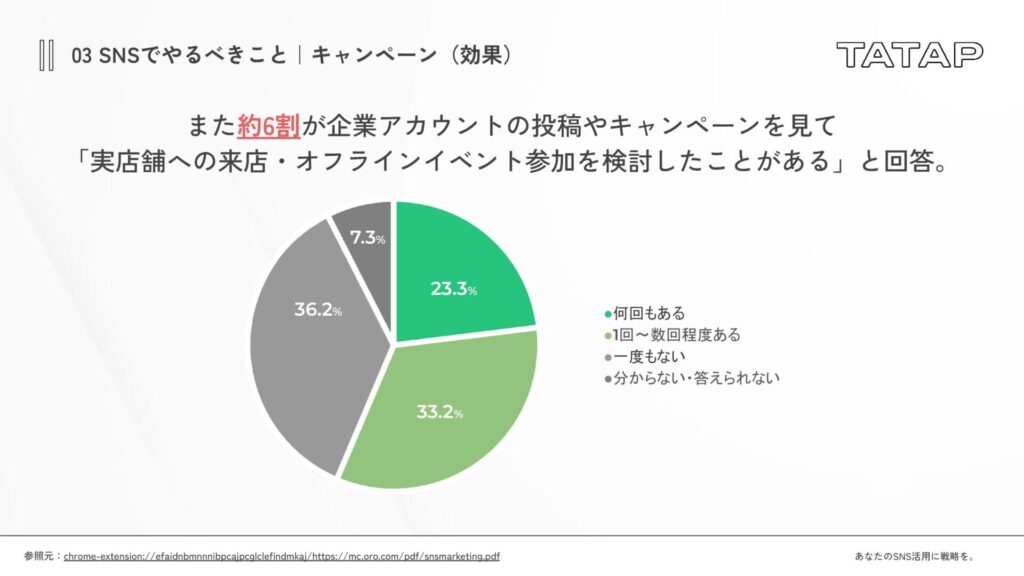

一方で、企業アカウントのキャンペーンを見て実店舗やオフラインイベントへの参加を検討したことがある人が約6割、

キャンペーン参加者の65%が企業や商品に好印象を持ったというデータもあるため、正しく設計すれば非常に有効な施策となります。

また、“番外編”として、UGCのみを紹介する専用アカウントを作成するのも、地道ながら効果的なファン育成施策のひとつです。

SNS ビジネス 影響 効果|ブランド広告×UGC広告の融合が想起を最大化する

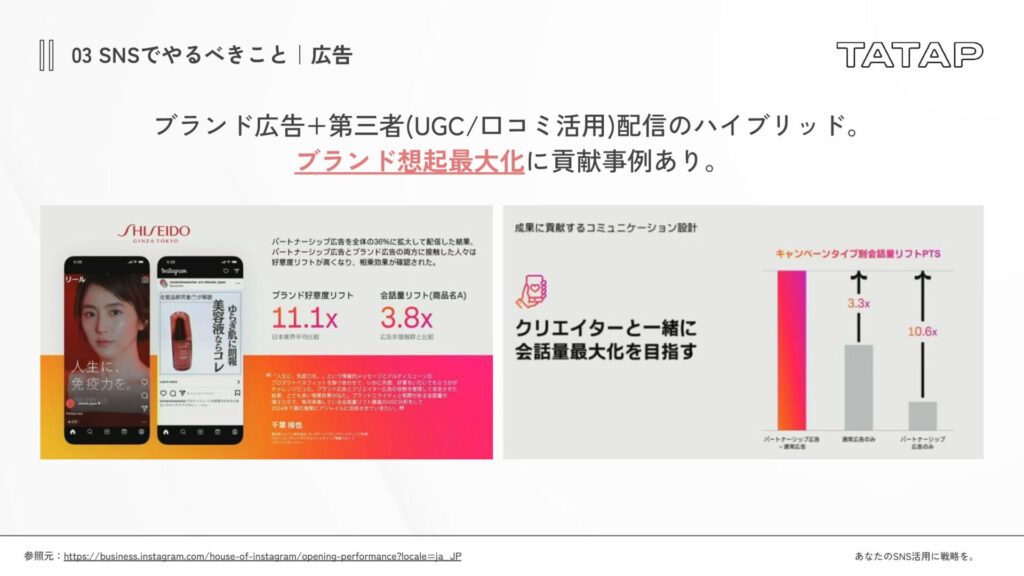

ブランディングにおいて広告は欠かせませんが、今注目すべきは「UGCを広告として活用する」戦略です。

たとえば資生堂の事例では、ブランド広告に加えて、ユーザーの投稿(UGC)を活用した広告を展開することで、ブランド想起の最大化に成功しました。

弊社でも複数のクライアントにおいて、ブランド広告×UGC広告のハイブリッド設計による成果が出ています。

このような設計が、SNSブランディングにおいて今後ますます重要になっていくでしょう。

SNS ビジネス 影響 効果|記憶に残すなら「ショート動画」+「複数回接触」

最後に、「記憶に残る接触」の設計も不可欠です。

SNSだけでも態度変容は起こせますが、それを記憶に定着させるには、ショート動画の活用が非常に有効です。

さらに、1回の接触ではなく、4〜5回ほど繰り返し見てもらう設計がブランド想起の順位を押し上げるカギとなります。

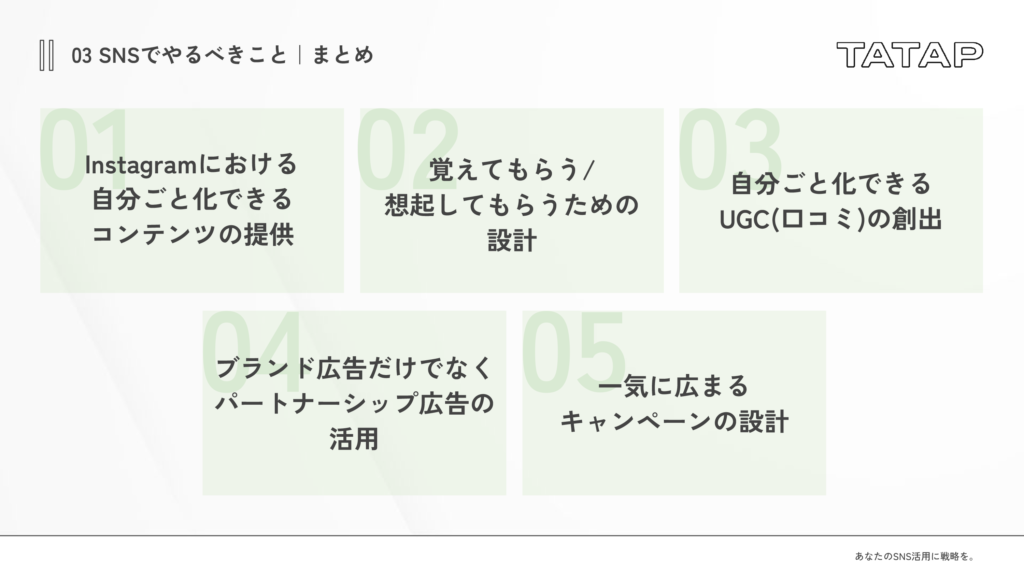

SNS ビジネス 影響 効果|SNSブランディングでやるべきこと

- Instagram上で、ユーザーが「自分ごと化」できるコンテンツを提供する

- UGC(口コミ・レビュー)の設計と創出を、戦略的に仕掛ける

- ブランド広告とUGC広告をハイブリッドに活用する

- 一気に認知を広げるキャンペーンを正しく設計・実行する

- ターゲットユーザーが日常的に使っているSNSで展開する

SNSブランディングは、「一発のバズ」ではなく、「記憶と共感の蓄積」です。

自社にとっての最適なUGC活用と接点設計を、今こそ本気で取り組む時です。

SNSのことなら、TaTap

SNS施策でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。丁寧にサポートさせていただきます。

このほかにも、役立つナレッジを多数ご用意しておりますので、ご興味がありましたらぜひご一読ください。

また、弊社代表・富田竜介の書籍『99%の経営者は知らない 中小企業のための正しいSNSマーケティング』(幻冬舎)もご好評をいただいております。あわせてご覧いただけますと幸いです。

支援企業の成功事例

TaTapが支援した企業の成功事例をご紹介します